從家電小店到清潔科技品牌:丞臻創投陪跑「淨器先生」

被忽略的需求 × 被低估的生意

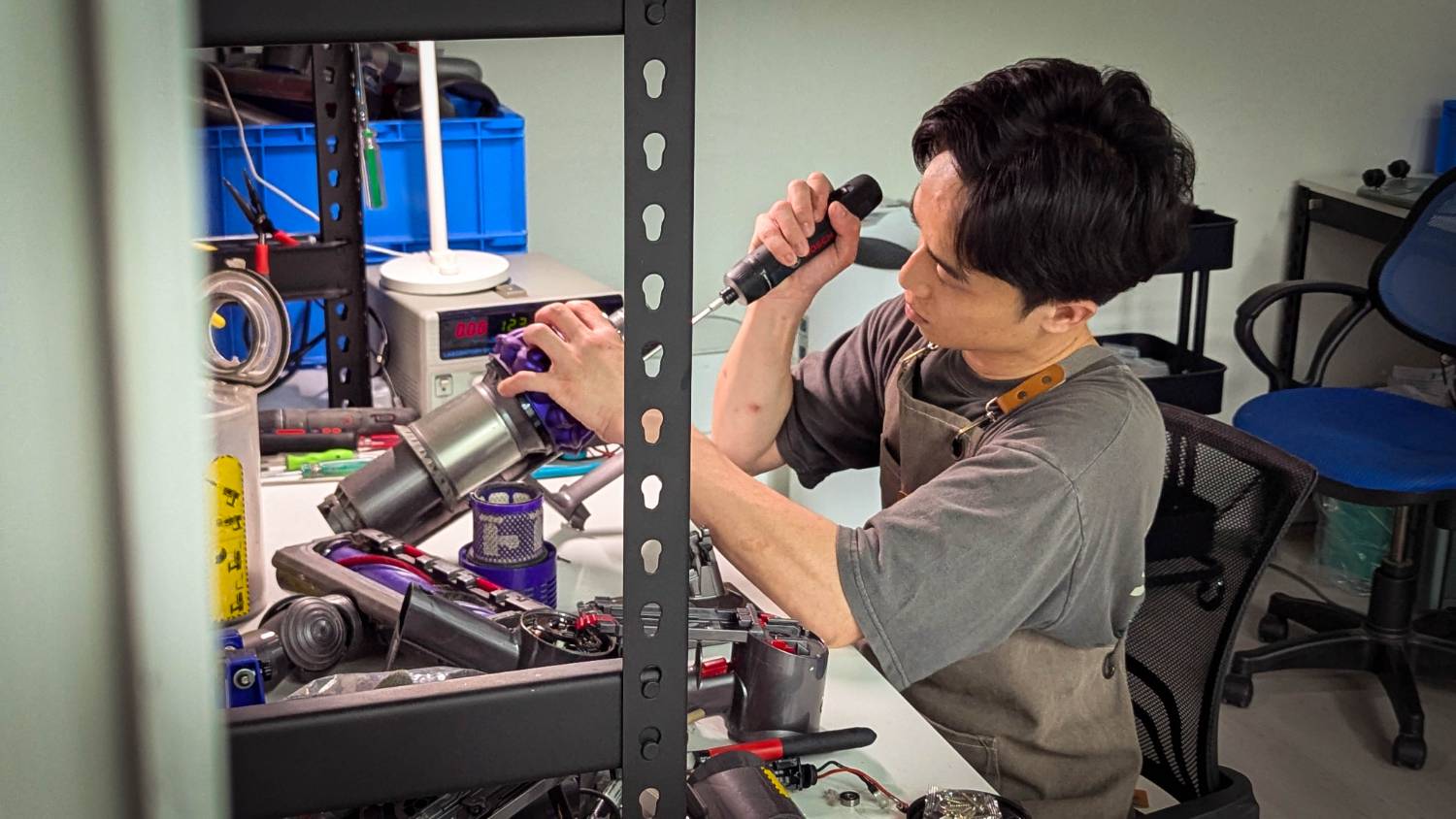

兩年前,在台南有一間不起眼的小家電店,沒有廣告、不靠網紅,卻悄悄成為 Dyson 用戶口耳相傳的清潔首選——原因只是解決了一個被主流忽略的痛點:吸塵器清洗。創辦人曹世春養了一隻貓,因為一次「吸到貓砂和貓尿」的尷尬經驗,他自行拆洗家中的 Dyson 並分享過程,沒想到網路留言炸開:「你能幫我洗嗎?」

他從一台做到十台,從朋友介紹到陌生人排隊,最後乾脆放棄原工作,全心投入這門看似「不起眼」卻真實存在的需求。

短短兩年,他靠好口碑做到月營收五六十萬,但在找資金擴張時處處碰壁:在多數投資人眼裡,它不過是一間傳統家電行,「太小、太土、不值得投資」。

丞臻創投的切入:看見真實現金流與可擴張模型

我們第一次見到淨器時,看到的不是「小店」,而是被低估的服務模型:

- 高重複消費率與高客單 LTV(Lifetime Value)

- 現金流穩定、毛利優於同業

- 顧客回購率高,卻缺乏標準化流程與商業定位

我們判斷這不是一間傳統家電行,而是一個高端家電清潔服務品牌的雛型。

問題不在生意,而在缺乏結構——品牌定位模糊、流程未模組化、資本故事無法被量化

投資陪跑三階段:品牌 × 流程 × 資本

丞臻創投介入後,我們陪伴團隊完成三個關鍵轉型:

品牌重塑:

從「家電行」轉為「清潔科技」定位,以「讓家電重獲新生」為核心,

聚焦 Dyson、Panasonic、Electrolux 等高端家電族群,

以安全、快速、透明為三大服務原則。

流程標準化:

原本 7–9 步的人工作業被重組為 12 個標準節點(SOP),

從收件、檢測、報價、維修到品檢寄出,全程數位留存。

這套系統讓單件清洗效率提升 40%,

同時建立全台第一個「清洗前後影像可視化」服務。

資本與技術升級:

協助創辦人聚焦主業,停止家電販售,

將資金集中在服務產能與半自動化清洗設備研發。

希望在 20 分鐘內完成高精度零件清洗,

降低 50% 人力成本,形成技術壁壘。

下一步:從服務到科技

隨著清洗的機器越來越多,曹世春逐漸熟悉各型號的構造、風險與拆解順序。每當遇到客戶的新問題,就回頭修一段流程;每台機器清完後,他會記下拆解順序、卡垢點、風乾時間等細節,慢慢整理成系統化的作業SOP。

B2B 物流與訂閱制保養方案:

將維修服務轉化為年度合約,讓顧客從「一次性消費」變為「長期關係」,並與家電品牌、飯店、共享住宅合作,擴大客戶基盤。

門市每日清洗超過百台機器,依流程精準作業,平均三天內完修交付,展現高效率與專業品質。

投資觀點:被忽略的「服務科技化」浪潮

在許多新創聚焦 AI、SaaS、金融科技時,我們選擇投入一個更貼近生活、卻同樣具規模潛力的產業,清潔是最老的行業之一,但當它被數據化、流程化、科技化,就成為新的「基礎設施」。

其實早期項目最缺的不是錢,而是定位、標準化與資本結構。當創業者能把一個真實需求做深、做專,而投資人能用系統化方法協助重組、放大,地方小店也能被重新定義為「新型態的科技公司」。