一架從拉瓜迪亞機場(LaGuardia airport)起飛的航班,載著150名乘客及5名機組員,卻迎面撞上整群的加拿大野雁,導致雙引擎故障。飛機必須在3分鐘內迫降。

坐在副駕駛上的切斯利.薩林博格(Chesley Sullenberger)對這架飛機更為熟練,且他的位置可以看見左方城市及大橋,於是立刻接手駕駛座上傑佛瑞.史凱斯(Jeffrey Skiles)的操縱桿,向他說:「My aircraft.(我來操縱飛機)」,而史凱斯也毫不猶豫地回答:「Your aircraft.(你來操縱飛機)」

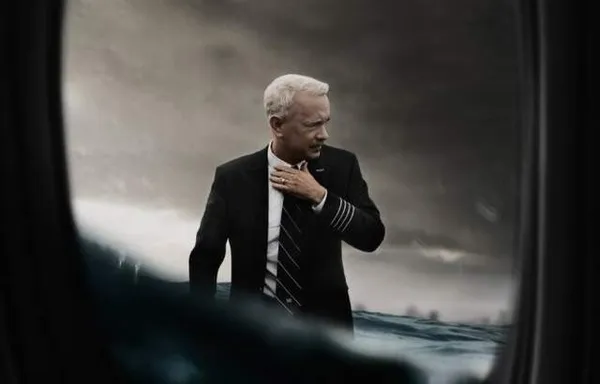

哪種迫降方式成功機率最高:是進入跑道還是降落河面?薩林博格向飛航管制員派翠克.哈頓(Patrick Harten)說,他要迫降在河上。儘管風險非常高,但哈頓明白他的選擇後,還是讓他執行。最後,飛機迫降在河上,沒有任何人喪命。《薩利機長》(Sully)正是改編這起事件。

試想,如果史凱斯不願意將操縱桿交給薩林博格,哈頓也否定這項行動,薩林博格沒有自主權,後果會如何?

自主權能提升心理安全感,也是影響員工心理健康的關鍵

《心理安全感的力量》以這起事件為例,說明如果組織不存在心理安全感,就可能對彼此產生不信任或懷疑,往往錯失正確應對的機會。《別讓不安吃掉你的人生》認為,當環境中有人支持或尊重自己付出行動,自主性會比較高,對未知感到不安時,也較願意去嘗試,心理安全感也會因此提升。

2014年,花旗集團研究發現,有將近50%的員工為了得到更多的自主空間,寧願放棄20%的加薪幅度。根據心理學家詹姆斯.麥達克斯(James E. Maddux)1995年的研究,在工作上缺乏自主權的人,會認為自己的價值受到貶抑,也較容易憂鬱。美國心理學會(American Psychological Association)更將自主權與關係需求、能力及自尊,並列為影響心理健康的4大因素。

讓員工提出自己想做什麼,能提升工作表現

《信任因子》作者保羅.扎克(Paul Zak)表示,如果夥伴有受過適當訓練,並且有充分經驗可獨立完成工作,就可以給予執行面的自主權;成果由夥伴負責,這樣他才會為目標全力以赴,做出最好的表現。

落實自主權,有幾個方式:可以讓員工提出自己認為有意義、有學習性的任務,設計自己的工作,同事之間互相協調,才不會消耗工作熱忱,導致職業倦怠;不過也必須顧及該有的組織功能,自主權和必要工作之間還是要做出權衡。打造工作時,需要完成有一定困難度的任務,一旦成功,才有激勵效果。

《Google如何打造世界最棒的團隊?》認為,當員工認為自己的工作有意義,可以學到新事物,同時可以自主設計工作,效率就會提升。扎克引用心理學術期刊《心理學公報》1998年針對2萬多名受訪者進行調查的研究指出,每當授權的程度提高5%,工作表現就可以提升28%。

員工也可以針對工作流程提出改善方法,例如Google就曾經有一個稱為「官僚剋星」(bureaucracy buster)的活動,讓員工投票選擇要刪除哪些規定,由當時的財務長派翠克.皮歇特(Patrick Pichette)在2009年發起,並擴大為年度計畫。《Google超級用人學》提到,2012年Google總共收到1310個想法,超過9萬人投票,得票前20名的構想,成為公司改善的目標——通常都是日常惱人的小細節。例如,報帳時員工不再需要繳交紙本收據,拍照回傳就好。

本文授權轉載自《經理人》,作者:莊彙翌,原文標題:讓員工背負成敗的工作,你敢授權嗎?《薩利機長》背後的管理啟示

提供您第一手最豐富的創業資訊!

邀請您加入「《創業小聚》LINE官方帳號」