O2O歸根到底無非是由流量、支付、服務三大環節構成,百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、騰訊(Tencent)(編按:此三巨頭簡稱BAT),分別以自身優勢以及借助第三方廠商分別踏入這三大環節之中,彼此互相盤根錯節,均想讓自己佔有更多環節優勢。

透過這三個重要的環節,我們可以更為清晰的看清BAT的整個O2O格局矩陣。本文重點針對BAT在O2O領域的自有核心產品及各家O2O相關的主要產品的流量演化路徑進行分析。

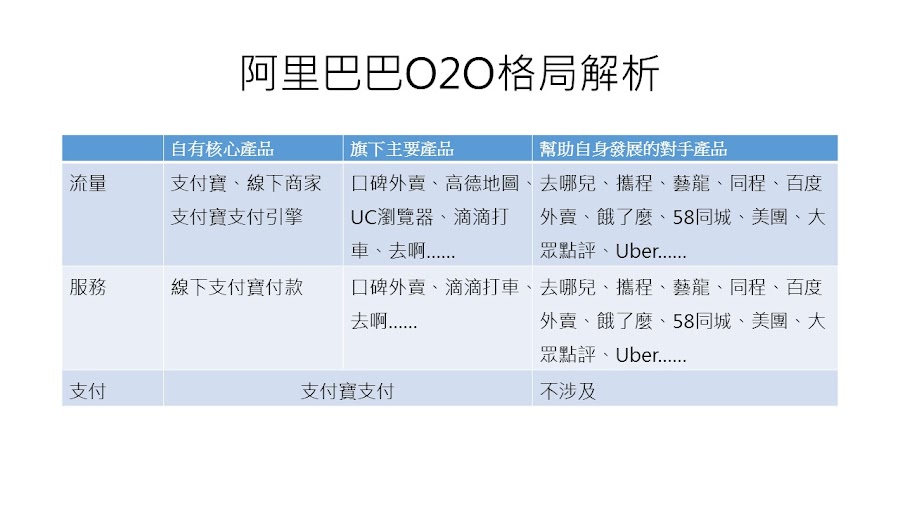

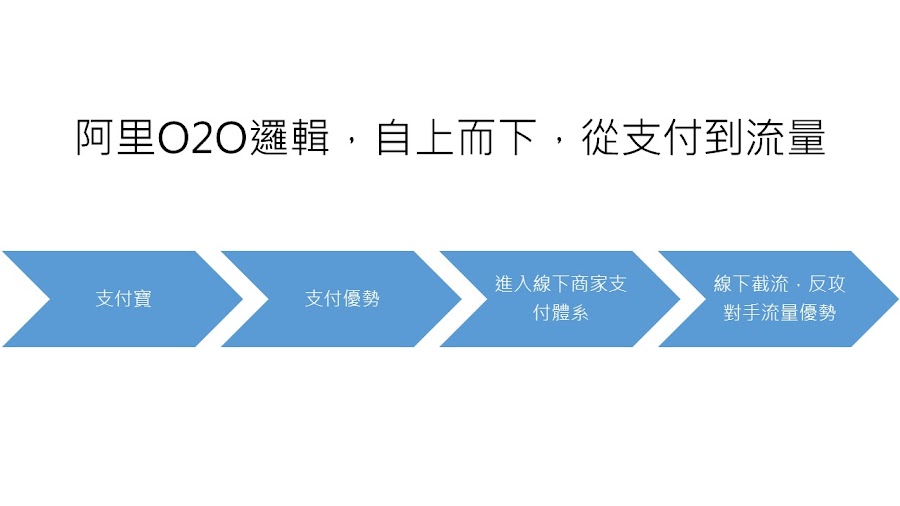

阿里:自下向上進攻

阿里的支付環節是最為強勢的,阿里並沒有公佈具體用戶數,但從側面來看2015年天貓雙十一交易額為912.17億元其中無線交易額為626億元,無線占比68.67%,這就足以了手機支付寶有著極強的用戶優勢。

支付寶在十幾年間積累的上億用戶,為自己建立起了極為深厚的護城牆,使其在O2O環節的支付中變得不可缺席,無論百度、騰訊有多少的流量,都無法繞過阿里的支付寶,百度系的去哪兒、攜程、百度外賣、騰訊系的58同城、美團、大眾點評等等均無法繞開。

這是BAT中最有趣的部分,任憑百度、騰訊投資並且建立了多麼強大的流量,卻都無法繞開支付寶的體系,這樣就讓阿里擁有了百度和騰訊的部分交易資料,再透過一定比例放大,百度和騰訊的交易資料很可能就在阿里面前全盤出來了......

阿里想要的是流量和服務,流量是弱勢

阿里的弱勢在於流量和服務,阿里分別透過投資以及手機支付寶向這兩方面延展。

第一,從投資上來說,在上游流量方面,阿里全資收購了UC流覽器和高德地圖,這兩款都是流量型產品,有著一定的市場,易觀的《中國第三方廠商手機流覽器市場季度監測報告2015年第1季度》顯示,UC流覽器佔據了36.4%的市場份額,在易觀的《2015Q3中國手機地圖市場季度資料監測》中,高德地圖佔領了26%的市場份額,都有著不錯的成績。

其次阿里透過投資線下的蘇寧、銀泰、快的等等一系列動作完成線下佈局,雖然銀泰和蘇寧對線下均有極強的掌控能力,但銀泰和蘇甯所集中的領域只是零售,還是無法幫助阿里完成更大的O2O格局。

第二,再從手機支付寶說,支付寶也在向兩端發力,加入了附近以及商戶等功能,用戶可以通過該功能查找到相關商家,發力上游流量,線上下方面通過與到店商家的相關結合,讓用戶可以掃碼支付,發力下游商家控制。

在上游方面,用戶對使用支付寶進行搜索商家的習慣目前依然是不成熟的,並且阿里不具備百度和騰訊自身擁有O2O流量的優勢,其最大的自有流量依然只是電商流量,與O2O無關,而高德地圖和UC流覽器的神馬搜索市場份額又遠遠不及百度,因此阿里的O2O流量在BAT中處於弱勢的位置。但阿里通過支付寶向服務延展的能力卻不容小覷。

從支付到服務

從支付寶向流量拓展暫時乏力,但是向服務拓展卻極具掌控力,這個環節其實是是很可怕的。可怕在哪裡?支付這個環節可以算是流量的終結者,例如用戶通過百度或者美團大眾點評來到了商家那裡,結果發現使用支付寶可以付款竟然可以獲得優惠,結果最後就刷支付寶付了,而百度的流量又統統給支付寶做了嫁衣。

支付寶掃碼支付其實是個黑洞,除了吸收線下流量以外還會吸收線上流量,這充滿了半路打劫的意思,各位還記得美團的員工狠砸商家支付寶的事件麼?因為支付寶利用打折補貼的方式,可能是真的把美團辛辛苦苦推廣換來的用戶給搶了過去,而本該是美團對商家的抽成也不翼而飛。

今年阿里的雙十二尤為引人注目,阿里不再將目光聚焦線上上C2C電商,而是進入線下, 「1212支付寶口碑」活動是對整個涉及線下支付的餐廳、超市、便利商電、販賣機、外賣、加油、電影院等等進行了猛烈的到店狙擊,試圖讓大眾更為深刻的記住支付寶擁有到店支付的屬性,來勢不小。

小結:阿里是BAT中最為需要流量與服務的,自從與美團決裂後,其劣勢在於缺少像騰訊與百度那樣有著眾多強勢的控制下游服務環節的第三方廠商O2O公司支撐,更多的是依賴於自身的支付寶,進行自下而上的攻擊,而支付寶對後端控制比較強勢,所有到店支付,皆有可能被其染指。

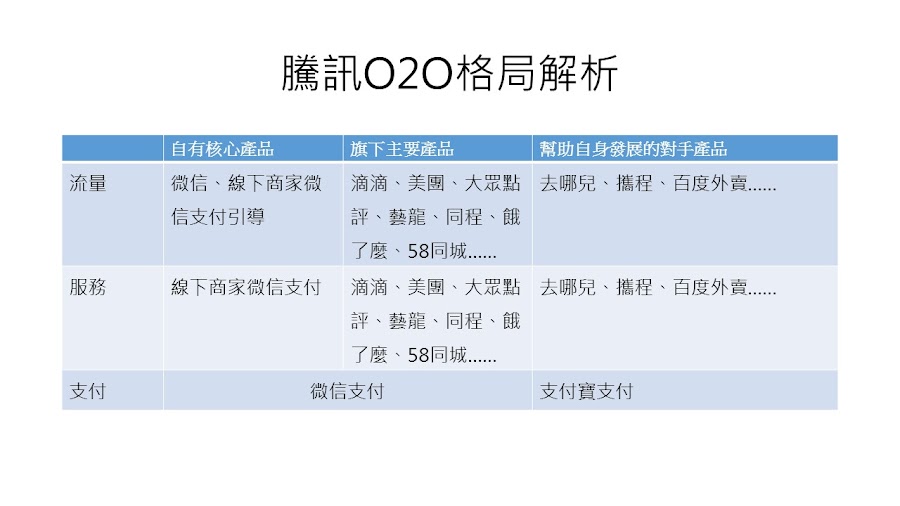

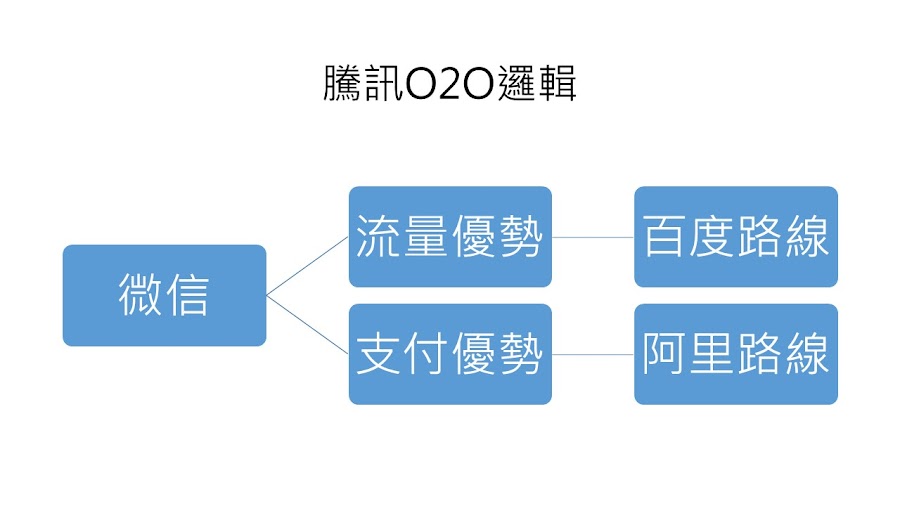

騰訊:平衡發展

可以看出,雖然微信支付在支付領域擁有一定勢能,但是還遠遠比不上支付寶,支付寶在O2O支付環節有著不可缺席的地位,微信支付還遠遠難以取代,而騰訊系也必須借助支付寶。

騰訊的阿里路線

這裡最需要談的是微信支付和支付寶的龍虎鬥,我們現在線上下都能看到一般有支付寶的支付的地方很可能就會有微信支付,這也很好理解,支付寶作為一個半路「劫匪」,騰訊自然有理由「劫回去」,但這裡面有個問題就是騰訊拿過去的流量也有可能是自己親兒子美團大眾點評的,但是這些資料並不會回流給美團大眾點評,這可能也是讓親兒子沒法接受的吧......

騰訊的百度路線

其次談自有產品流量,微信最大的自有流量來源就是微信,根據騰訊的公佈資料,微信的全球月活用戶為5.49億,且國內用戶佔據絕大部分。

微信的流量分為兩部分,第一是微信公眾號,第二是微信錢包。微信公眾號的形態比較尷尬,雖然微信有著800萬個品牌公眾號,但由於微信公眾號是去中心化形態,因此也就決定了微信無法通過中心化的營運介入到用戶的使用過程中,微信的公眾號有再多的流量騰訊也無法輕易使用,不能進行流量的引導。由於在微信公眾號中無法建立中心化的流量引導,因此也就必然出現了微信錢包來彌補這一功能。

在微信錢包中,用戶需求得以滿足。由於微信錢包是中心化體系,這也意味著微信方面必須提供最為高頻並且有著嚴格的標準化服務的產品,而騰訊的選擇與百度不同,因為騰訊在PC時代嘗試過從流量到電商的轉化,效果並不理想,C2C電商的拍拍做失敗後轉手給了京東,但轉而被京東宣佈著手關閉,而投資3.25億人民幣的高鵬網也不見蹤影,花費2億收購的易迅最後也最終慘敗,轉移給了京東,這些失敗的教訓也讓騰訊徹底放棄自建服務的想法,進而選擇於第三方廠商合作,透過入股京東、美團大眾點評、同程等等來完成。

其中最為亮眼的就是美團和大眾點評,2014年2月騰訊收購20%的大眾點評股份,同年4月大眾點評再獲8.5億融資,騰訊領頭,而在美團和大眾點評合併後,騰訊更是追投10億,這也算是騰訊錯失OTA市場後的重要佈局。

根據比達諮詢資料中心的《2015年Q1-Q3中國互聯網本地生活服務交易類平臺團購交易份額》資料,合併後的新美大佔領了80%的餐飲市場份額,以及超過80%的生活市場服務,優勢十分明顯。

小結:騰訊是BAT中發展最為中道的,騰訊有一定的自有流量以及支付,但其不像百度和阿里在流量以及支付方面分別有著突出優勢,而是處在中間位置,因此騰訊的佈局是在支付方面親自上陣與支付寶一較高下,支付寶怎麼做自己就怎麼做,從滴滴快的補貼大戰到春節紅包大戰再到現在的線下支付大戰,微信支付全部一路跟隨到底。

而騰訊在流量方面交給第三方廠商處理,除了做一些極為基礎簡單的水電煤繳費服務外,更重的O2O不再親力親為,這也幫助騰訊擴展了自身的服務以及支付體系。

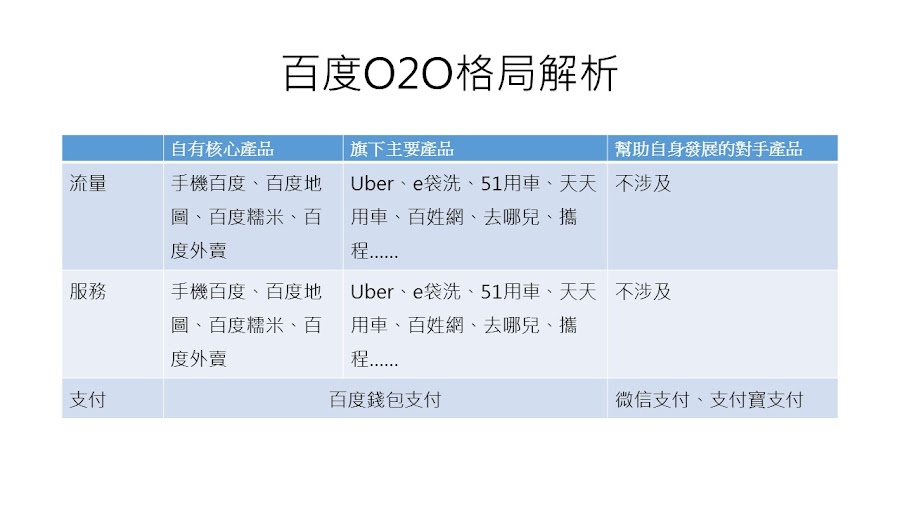

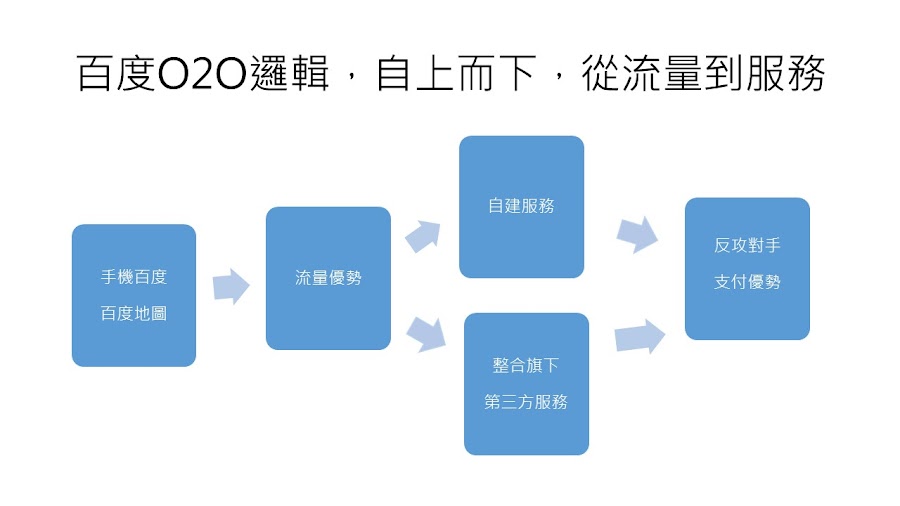

百度:自頂向下發展

百度的優勢在於流量,並且來自於自有產品,使用者在手機百度、百度地圖、百度糯米等產品中直接搜索就能獲得想要的資訊,在這一點上百度優於微信,微信中的用戶想要搜索附近O2O服務資訊必須進入微信錢包中,再進入大眾點評,進入層級過多且繁瑣,因此百度的自有產品流量勝於微信。只不過早期百度地圖等產品雖有巨大的流量,但是很多用戶導給了美團以及大眾點評等和自己無關的第三方廠商,這等於用戶通過百度來到了阿里騰訊......

從流量到服務,反攻支付

肥水不流外人田,因此百度需要將搜索流量導入到自身產品:將長尾關鍵字流量導入到旗下的百度文庫、百度百科、百度貼吧中;在商業化層面,將搜索旅遊相關關鍵字的使用者導入去哪兒。因此百度要做O2O必然是重複之前的路徑,將流量導入到自身服務型產品中,再次形成閉環矩陣,先是全資收購糯米,接著是宣佈200億重金用於發展百度糯米,以及入股UBER,通過去哪兒與攜程換股拿下旅遊行業第一位置。

從流量方面談百度自有流量最強大的兩個產品為手機百度和百度地圖,根據百度2015Q2財報顯示,百度的移動搜索月活躍用戶達6.29億,手機百度日活躍用戶已經破億,百度地圖移動端市場份額超過70%。

從服務方面看,根據百度2015Q3財報,旗下自營的百度糯米百度糯米GMV年增長已達475%,電商化交易總額(GMV)達到602億元人民幣。易觀智庫7月的資料顯示,在全國TOP 100城市白領外賣市場中,百度外賣以5.97億元的交易額位居第一,看來200億的彈藥也確實沒白砸,而與第三方廠商合作方面最吸引人注目的則是去哪兒與攜程的合併,這兩家合併後掌握著旅遊市場70%的絕對份額。

百度的自有支付起步較晚,相對于阿里騰訊偏弱,因此旗下自有流量產品中的百度地圖、百度外賣、UBER、去哪兒等都不得不同時借助於支付寶以及微信支付,支付要想佔領市場其前提必須是有場景,百度為了發展支付,需要先補足線下服務的場景才行。

人工智慧的想像

百度是在BAT中對人工智慧前端技術領域投入最大的,2015第三季中顯示已經達到57.02億,占營收的31.02%。百度在人工智慧領域的深入佈局,留給了百度更多想像空間,比如當用戶搜索「附近哪家餐館好?」時,百度可以根據其百度外賣資料,以及糯米餐飲預訂相關資料記錄,對其精准的個性化推薦,以及根據使用者的O2O使用行為,聯合商家為用戶提供某個單項菜品的特殊優惠。

小結:百度在BAT中流量較為明顯,可以清晰地看到從流量到服務的整個路徑,擁有什麼流量就補什麼服務,有夥伴就合作,沒有就自建,對合作夥伴的控制力較強。而騰訊與阿里的投資佈局就有些迷霧重重,騰訊的投資的58遲遲不接入微信,滴滴又與阿里快的合併,阿里的美團又跑去了騰訊,撲朔迷離充滿各種不確定。

流量、支付、服務的思考

最後再一次辯證地看待流量、支付、服務這三個環節。

第一,由於流量處於最頂端,因此無論下游如何纏鬥,其所受影響最小,這是百度和微信的天然優勢,而阿里沒有。

第二,支付的這個環節似乎並不重要,百度借力支付寶依然能夠形成流量到服務的整個O2O過程,但這個環節又十分重要,因為支付可以線上下直接對線上流量實現截流,因此百度必須發展支付,而騰訊與阿里也將會在支付方面繼續纏鬥不休。

第三,服務環節也更為重要,強勢掌握服務環節的O2O公司必然也同樣掌握自有前端流量,可以自成一體而不依賴BAT,這也導致了BAT在移動時代變得不像PC時代那麼有掌控力。例如騰訊旗下的滴滴與阿里旗下的快的合併,騰訊投資的58啟動的新項目接受了阿里的投資,而原本是阿里投資的美團也與阿里反目進入騰訊陣營等等。

結語

重新回過頭去看整個BAT在O2O的格局,就會發現一切都是盤根錯節再也不像PC時代那樣的涇渭分明,BAT在流量、支付、服務三大環節均有很大的涉獵,百度依然是流量生意,自頂向下建立O2O閉環,從流量到服務再反攻支付領域。

阿里的強勢在支付環節,以支付寶為利劍切入O2O的下游商家環節,對百度騰訊系的流量一劍封喉。騰訊的優勢為中庸,同時在走百度阿里線路,在支付方面不斷與支付寶糾纏,而下游服務採取第三方廠商O2O公司合作的方式進行深入佈局。

文章授權轉載自:虎嗅網