「受害者」心態與「當責」心態有什麼不同?

「當責心態」和「受害者心態」的不同,在「責任感」承擔上。如果不能勇於負責,勇敢地向外或向上跨出一步;則每每向內收縮,或向下沉淪,成了所謂的「受害者循環」的受害者世界。如果缺乏自我認知,或乏人指引,是很難提升的。畫成圖形模式後,不惟昭然若揭,也令人心有戚戚焉。

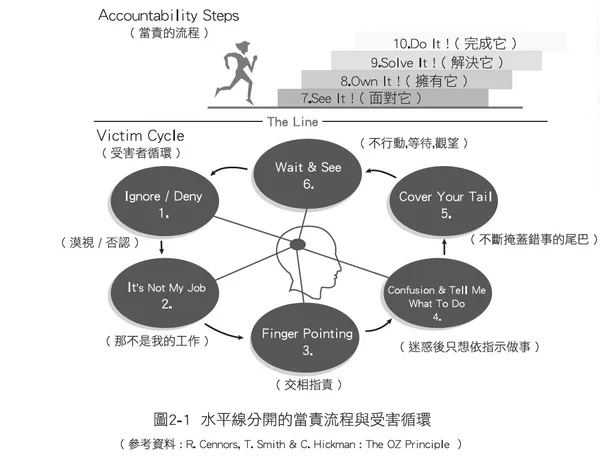

這個圖是美國「領導力夥伴」顧問公司所倡導的,我參酌原意,加予整理後如上圖所示:

一條細細的線分出兩個截然不同的世界,在水平線上面的稱為「當責世界」(Accountability steps);有四個重要階段,拾級而上,依次是面對問題、擁有問題、解決問題,及最後著手完成。

說起來簡單,做起來可困難,因為有許多人開始就無法勇敢面對,而是逃避、推拖、漠視各種問題,然後很自然地掉落到水平線之下,稱為「受害者循環」,其中有六種不同的受害心態,在思想中、在態度上、在行為上自覺是受害者,循環不已。很多人難以自救自拔,必須藉助他人或組織文化上的幫助。一個成功的領導人有了自身的經驗,常可以在各節骨點上救部屬、救同僚,乃至救客戶,重新回升到「當責世界」上。

康諾斯與史密斯在《翡翠城之旅》(Journey to the Emerald City)著作中,曾詳細分析「受害者循環」中受害者的六種心態,綜合言之如:

第一種是:「漠視或否認」

典型心態如下:

從我的位置上看,我不覺得有問題。

我的研究報告沒有顯示這個問題。

第二種是:「那不是我的工作」

典型心態如下:

這不在我的工作手冊內。

我不是被聘請來做這種事的。

第三種是:「交相指責」

典型心態如下:

那些業務人員,實在是不懂怎樣銷售我們這種設計精良的新產品。

研發人員如能開發出顧客真正需要的產品,我們的業務目標就可達成了。

第四種是:「真假迷惑後、不知所措;只想被告知怎麼做」

典型心態如下:

你到底要我們聚焦在哪裡?質或量?

你就直接告訴我怎麼做好了?(當然你是要負全責的)

第五種是:玩弄「掩蓋尾巴」的遊戲

典型心態如下:

我早就警告過你了,請看我三個月前給你的電子郵件。

我已經把所有可能失敗的理由整理歸檔,日後備用。

第六種是:「等待觀望,不肯行動」

典型心態如下:

我們正處過渡期,時間過了,自然就變好了。

船到橋頭自然直,古有明訓。

這六種心態,如風火輪般旋轉,被捲入的無一倖免,都成了「受害者」,在組織內部也形成了內耗,內鬥,乃至本位主義盛行。

如果你當責不讓,跑在水平線之上,你的第一步是:

1. 面對它(See It):

面對冷酷事實,察納他人批評,誠懇公開溝通。

2. 擁有它(Own It):

積極介入,承諾目標,與組織校準目標。

3. 解決它(Solve It):

面對難題,專注最後成果,不斷思考:為了成果,總是在想:我還可多做什麼?(What else can I do?)

4. 完成它(Do It):

確實執行,主動報告進度,不斷有後續追蹤。

延伸閱讀

身為產品負責人獨立負責一款產品時,你該如何入手?

為什麼你不懂推銷自己的產品?新創企業往往低估招聘行銷人員的重要性

本文授權自《經理人網站》,作者:張文隆