新創公司往往用群眾募資平台Kickstarter測試產品的市場性,酷比令在2014年7月也以手機遠端遙控週邊裝置Qblinks募資,募得2萬9千美元,並未達標。26日酷比令再次挑戰Kickstarter,推出防水手機遠端網路遙控Qmote,2天內就募得3萬多美元(約台幣近百萬元)。

按一下,啟動手機特定功能

酷比令總經理陳紹俊說,想要手機上使用某個簡單的功能,如聽音樂、開地圖,甚至是在開車途中先打開家中的空調,卻要手機解鎖尋找App、執行App、啟動功能,白白浪費許多時間,Qmote要解決惱人的問題。

(圖說:酷比令推出新產品Qmote,用超薄金屬材質製作遠端網路遙控裝置。圖片來源:取自Kickstarter。)

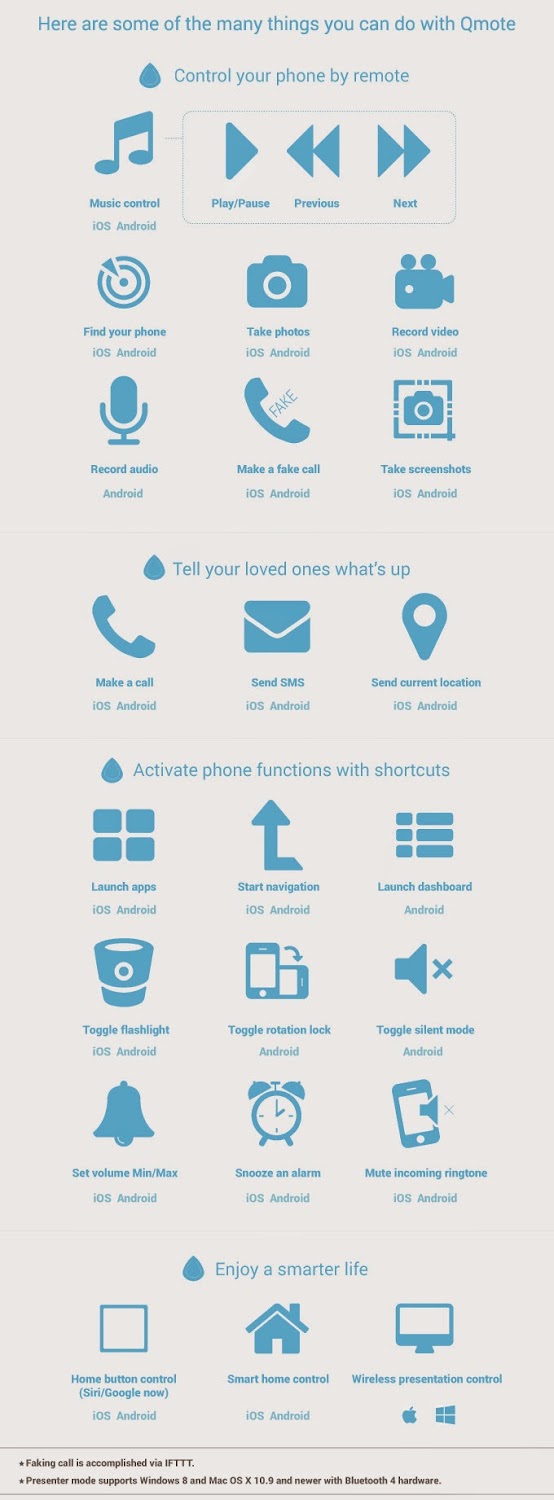

Qmote結合低功率藍牙技術,使用者只要按一下,就可以啟動智慧型手機的特定功能,例如:導航、照相、手電筒、貪睡鬧鐘等,還能在手機不見時,快速的找到它,或是利用Qmote當簡報筆。

(圖說:酷比令推出新產品Qmote,可簡單控制手機上的功能。圖片來源:取自Kickstarter。)

控制智慧家庭

其次,Qmote讓智慧家庭的控制變得更容易,使用者只要按下Qmote,就可以啟動或關閉遠端的智慧家庭設備,諸如智慧照明、電動窗簾、灑水設備等。

酷比令技術長黄立明表示,控制智慧家庭看似很容易,但背後有一連串的技術需求,包括Qmote與手機的連結、手機訊號到雲端、再由雲端至家庭設備。

(圖說:酷比令新產品Qmote在Kickstarter募資,可控制所有智慧家電。圖片來源:取自Kickstarter。)

能做到控制智慧家庭,是因為Qmote介接支援160種頻道的雲端服務平台IFTTT,IFTTT也就是「如果這件事發生,就做那件事(if this then that)」,被Google收購的恆溫器NEST就是使用這個架構。一旦Qmote接上IFTTT,就等於可以介接所有生態體系上的所有智慧裝置,像是Wemo(智慧電源控制器)、Hue(智慧照明)等系統。

Qmote是金屬材質的水滴造型,大小約像伍拾圓硬幣,可以單獨扣在服飾配件如皮包、皮帶上,也可和鑰匙圈放在一起,容易隨身攜帶。也提供防水功能,Qmote同時推出iOS與Android版App。

Qmote主攻北美和歐洲市場,以北美為主。目前正在試產階段,第一季末才會正式量產,因為產線啟動要有一定的數量,由於這是無線電產品,也必須先通過北美FCC的認證。

(圖說:酷比令推出新產品Qmote,四個步驟簡單操作。圖片來源:取自Kickstarter。)

第一次募資經驗學到的7件事

1、硬體難以整合

陳紹俊說,第一次募資時剛從聯瑞科技產品研發團隊分出來,工業設計、機構設計、工廠等都在不同單位,酷比令在中間很難做整合。硬體整合不好的結果,讓機構成本難以估算。

2、售價太貴

第一次售價在29美元,第二次調整成15美元早鳥價,陳紹俊說,使用者很容易把Qmote跟防丟產品或自拍器做比較,所以Qmote的售價要跟這類產品差不多,而在群募平台上的金額也會比零售價便宜。

3、募資目標金額設太高

酷比令第一次的募資目標金額是3萬5千美元,這次設定在2萬美元,主要是因為第一次的成本難以正確估算,而這次設定的是達到可量產門檻的金額。

4、材質沒有質感

上次的產品是塑膠材質,相對較沒有質感。陳紹俊說,要做這麼多功能,用塑膠材質的裝置勢必無法縮小體積,嘗試很多材質後選中金屬,並且主打超薄功能。也依第一次募資案的使用者建議,由於是隨身攜帶的東西,便加入了防水功能。

5、產品定位不明確

第一次募資並沒有思考清楚產品的定位,也不清楚使用者是誰,所以募資案的訴求太雜,很容易讓人聯想成一般的防丟產品或遙控器。陳紹俊說,雖然產品可以做很多事,但這次不強調其他功能,直接主打手機和智慧家電的網路遙控,訴求更明確。

6、行銷方式不妥

上次的募資案,使用者看完影片還是不知道這個產品是什麼,產品名稱也跟公司名稱一樣。所以這次直接取名Qmote,就是要讓人聯想到「遠端遙控」。此外,第一次募資的過程中也得到很多使用者的回饋,有使用者寫信來罵影片訴求追女朋友的不恰當,這次做了調整,影片也從3分鐘變成2分鐘。

7、花80%力氣在使用者看不到的地方

陳紹俊指出,上次花80%力氣建構自己的雲端平台,但後端的努力往往很難讓使用者感受到。這次酷比令大膽拋棄封閉系統,把力氣花在跟IFTTT平台的生態體系對接,更把Qmote的API開放出來,讓開發者和自造者都能自行開發。